Decrypter le nom d'un objectif photo

Claude Tauleigne - réponses photo - n°141 décembre 2003

Présentation

Il est souvent très difficile de s'y retrouver dans l'appellation d'un objectif.

Quels sont les sigles qui désignent sa qualité

et quels sont ceux qui renseignent sur

sa compatibilité avec les différents boîtiers de la marque ?

Et n'existe-t-il pas des lettres ou indications inutiles,

si ce n'est à allonger un nom déjà très complexe...

Généralités

Généralement les sigles et signes distinctifs qui composent le nom d'un objectif suivent une séquence

à peu près logique. On trouve d'abord, outre la marque, le type de monture

(qui renseigne sur les compatibilités mécaniques et électriques), les propriétés du système autofocus,

la gamme (pro, amateur...), la focale et l'ouverture puis divers renseignements sur

les propriétés des lentilles utilisées ou leur structure particulière et enfin le

reste... Bien entendu, chaque constructeur possède sa propre nomenclature et, marketing aidant,

certains sont plus loquaces que d'autres. Certains n'informent en effet jamais, dans le nom de

leurs optiques (ces renseignements sont toutefois précisés dans les fiches techniques), sur certaines

données. Impossible, dans un objectif Canon, par exemple, de savoir s'il dispose de verres spéciaux

à la seule lecture de son nom (il faut dire qu'ils en ont quasiment tous...). Idem chez Nikon qui ne

précise pas si un objectif comporte des lentilles asphériques.

Il faut bien dire que ces indications ne sont absolument pas utiles pour un photographe, pour qui

seul le résultat compte. Certaines marques indiquent donc simplement, pour donner une idée de la qualité

d'une optique, la gamme à laquelle elle appartient. Bien entendu, seule l'appartenance à la gamme

supérieure (professionnelle) est indiquée. Achèteriez-vous un objectif "FPQPBRC" (For Poor Quality Pictures,

But Really Cheap) ? La gamme pro se reconnaît souvent à un détail extérieur : plaque dorée, couronne de

couleur, finition granitée (ce qui permet de donner l'apparence pro à certains FPQPBRP), mais ces

considérations cosmétiques varient toutefois avec la "mode" tandis que les repères dans la dénomination

varient moins vite. Chez Canon, les objectifs pros (avec un liseré rouge) appartiennent à la série "L",

chez Minolta, ils sont "G", chez Sigma les optiques pour experts (avec finition granitée noire) sont "EX",

chez Tamron, les passionnés choisiront les optiques "SP" (comme Super Performances...) enfin chez Tokina,

les objectifs à couronne dorée sont "Pro"...

Compatibilité mécanique

Mais la première chose à vérifier est la compatibilité de la baïonnette de l'objectif (dont la forme

et le type sont toujours désignés dans le nom) avec la monture de son appareil. Car on ne monte pas

n'importe quelle optique sur n'importe quel boîtier, même si leur marque est identique. On citera,

par exemple et historiquement, le passage de la monture vissante au diamètre 39 mm à la baïonnette M

chez Leica (avec l'arrivée du M3). Plus récemment, certaines marques ont également choisi de modifier

radicalement leur baïonnette lors du passage à l'autofocus, ce qui leur a laissé une grande marge de

manœuvre dans la conception mécanique et optique de leurs futures optiques. C'est le choix adopté par

Canon (qui a abandonné la monture "FO" au profit de la "EF"), par Minolta ("MD" à "AF") et Contax

("MM" à "N"). Même si les possesseurs de systèmes complets ont évidemment grincé des dents à l'époque

(le changement de monture imposait un changement radical de tout leur fourre-tout pour accéder aux

nouvelles technologies), le choix s'est avérépayant. Car Nikon (baïonnette "F") et Pentax (baïonnette "K")

ont en revanche opté pour une compatibilité mécanique qui les a obligés à créer de multiples déclinaisons

de leur monture (voir l'encadré). Et parfois même à créer des objectifs totalement incompatibles avec

les plus anciens boîtiers : Nikon (avec les "AF-G") puis Pentax (avec les "FA-J") ont finalement

supprimé la bague de diaphragme manuelle de leurs optiques. Il semble que la compatibilité opto-mécanique

va - chez tous les constructeurs ayant un pied dans le reflex numérique - être mise à mal : les capteurs de

petite taille imposent cette entorse pour permettre des évolutionstions futures. Canon a ainsi débuté

la gamme des "EF-S" et Nikon celle des "DX". D'autres constructeurs se contentent d'indiquer une

optimisation optique pour les reflex numériques. Il s'agit des "DG Sigma et des "Di" chez Tamron.

Mise au point, motorisation et stabilisation

L'autre point qui intéresse en premier chef les phototographes est le type de motorisation de l'objectif.

De plus en plus d'optiques possèdent leur moteur intégré et certains d'entre eux sont plus performants

que d'autres, en termes de silence et de rapidité. C'est Canon qui a le premier, intégré des

moteurs "USM" (Ultra Sonic Motor) qui convertissent un champ électrique à haute fréquence en déplacement

mécanique des lentilles de manière quasi-instantannée et pratiquement sans aucun bruit. Deux types de moteurs

USM cohabitent dans la gamme Canon: le moteur circulaire (qui permet la retouche

manuelle du point en mode AF) et le micromoteur (qui ne permet pas cette retouche).

|

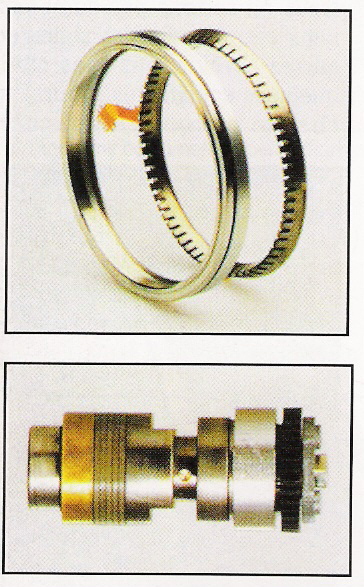

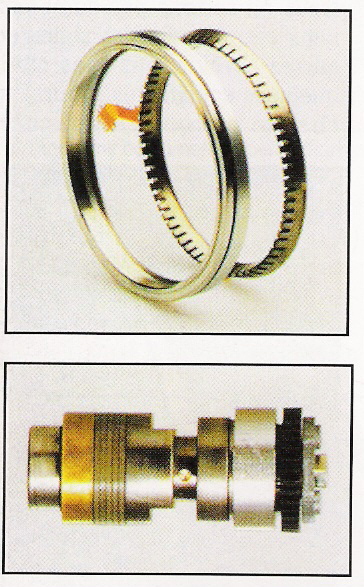

Les deux types de moteurs ultrasoniques utilisés dans

les objectifs Canon: moteur annulaire et micro-moteur (ne permettant pas la retouche manuelle du point).

|

Sigma a ensuite présenté ses moteurs "HSM" (Hyper Sonic Motor) puis Nikon ses

"SWM" (Silent Wave Motor, désignés par "AF-S" dans le nom de l'objectif).

Les Minolta "SSM" (Super Sonic Motor) viennent enfin d'arriver après

quelques années d'annonce.

Il est à noter que si la majorité des anciennes optiques manuelles effectuaient

la mise au point en déplaçant l'ensemble des lentilles, la plupart des objectifs

AF possèdent un système de mise au point interne ou "IF" (Internai - ou Inner

Focusing) : une partie seulement des lentilles se déplace pour effectuer la mise

au point (ce qui se traduit au passage par une modification de la focale...).

Ceci pour que les moteurs autofocus aient une masse de lentilles la plus faible

possible àdéplacer, réduisant ainsi la consommation électrique. Les fabricants

précisent parfois que cette mise au point interne s'effectue à l'aide du dernier

groupe optique: l'optique s'appelle alors "RF" (Rear Focusing) ou "IRF".

|

|

Principe de la mise au point interne: seule une partie de l'ensemble des

lentilles se déplace pour focaliser sur un sujet à distance finie.

Document Tokina.

|

Sigma a

récemment remis au goût du jour la communication sur le fait que le guidage des

lentilles s'effectue souvent de manière linéaire à l'intérieur du fût, grâce à

une rampe hélicoïdale, d'où le suffixe "HF" (Helicoid Focusing) : la lentille

frontale ne tourne pas pendant la mise au point.

Autre point clef des optiques modernes : la stabilisation optique qui permet

de limiter les flous de bougé sur les images en compensant les mouvements du

photographe. Nikon a initié l'ajout de ce système dans un compact, avant que

Canon ne l'intègre le premier dans un objectif pour reflex 24x36. Ces systèmes

sont désignés par "IS" (Image Stabilizer chez Canon), "VR" (Vibration Reduction

chez Nikon) et "OS" (Optical Stabilizer chez Sigma - bientôt).

Structure optique

Le nom d'un objectif est surtout riche d'enseignement sur sa formule optique.

Le temps est révolu où celle-ci était - plus ou moins - révélée par un nom

générique comme "Isaron", "Xenar" et autres "Heliar" (bien qu'i! subsiste des

"Biogon", des "Planar" et des "Summicron"). Les renseignements fournis par la

dénomination d'un objectif concernent désormais surtout la composition de ses

verres, et notamment si certains d'entre eux permettent un traitement correctif

à l'aberration chromatique. Rappelons que l'aberration chromatique est un

phénomène lié à la nature dispersive du verre : les rayons rouges sont moins

déviés que les rayons bleus, ce qui réduit le piqué de l'image finale (en couleur

comme en noir & blanc). Pour limiter le phénomène, particulièrement sensible sur

les longues focales, on peut utiliser des verres spéciaux dont la dispersion est

réduite (verres à faible dispersion). Lorsque c'est le cas, on trouve les sigles

suivants sur les objectifs : "LD" (Low Dispersion), "ED" (Extra Low

Dispersion), "UD" (Ultra ..

Low Dispersion), "SD" ou "SLD" (Super Low Dispersion).

On attend toujours les "HD"

(Hyper Low Dispersion) avec impatience. Comme la nature de ces verres joue sur leur

indice de réfraction, Tamron emploie depuis peu "XR" (Extra Refractive). Un autre

type de verre permet de minimiser l'aberration chromatique: ceux qui sont à

dispersion anomale comme la fluorite (fluorine de calcium CaF2). Ces verres,

fragiles et chers, sont souvent désignés par "AD" (Anomalous Dispersion). Si l'on

pousse la correction chromatique plus loin üusqu'à l'éliminer pratiquement), on

obtient un objectif apochromatique, nommé "Apo" chez pratiquement tous les

constructeurs. La mention "Apo" sur un objectif n'est liée à aucune norme... et

bien des "Apo" ne sont donc que des "ED" améliorés. C'est pourquoi Leica (chez qui

la correction apochromatique correspond à des normes strictes, incluant par exemple

les rayons infrarouges) se bat pour "faire le ménage" dans cette appellation trop

galvaudée.

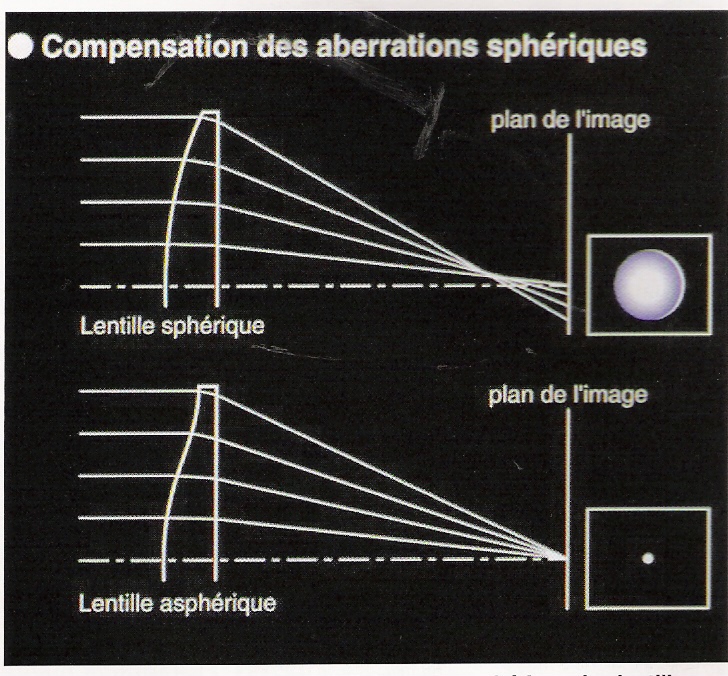

Autre phénomène désormais répandu : les lentilles asphériques (notées "AS" ou "Asph"

chez tous les constructeurs). Elles permettent de limiter une autre aberration

(sphérique) et corrigent également des phénomènes comme la distorsion.

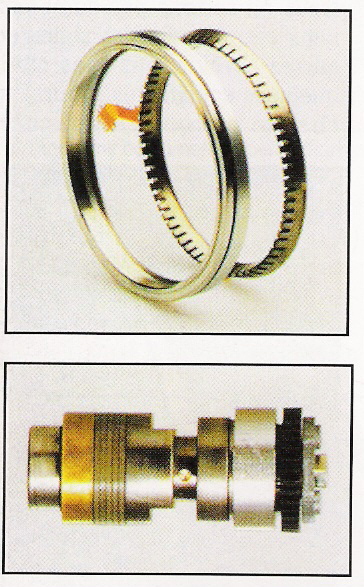

|

|

Une lentille asphérique compense l'aberration sphérique des lentilles, qui

conduit les rayons marginaux (passant par les bords de la lentille)

à converger plus près que les rayons passant par le centre. Elle permet

en outre de corriger la distorsion. Document Tamron

|

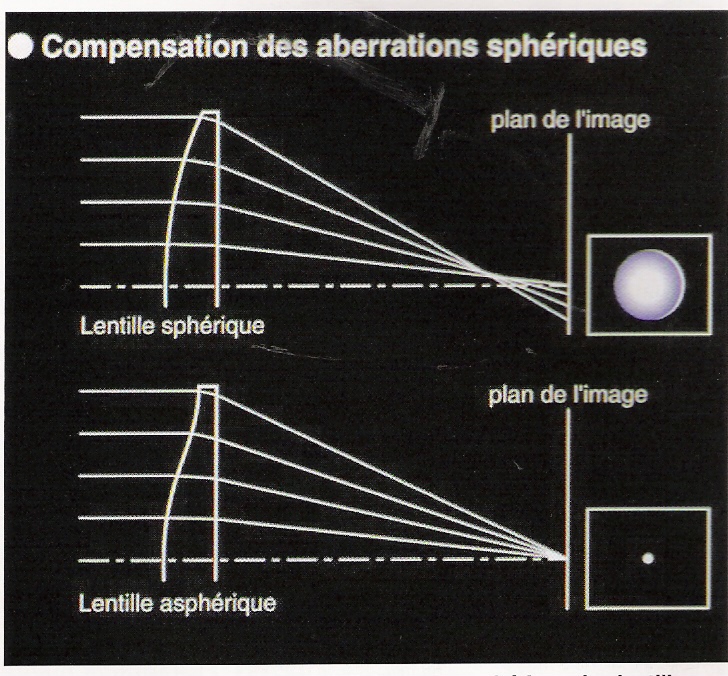

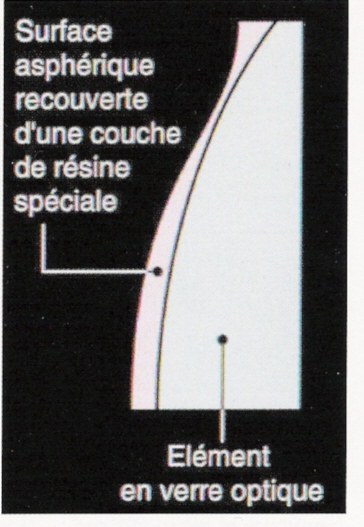

L'inconvénient est que ces lentilles sont très difficiles à usiner et la

quasi-totalité des lentilles asphériques est "hybride" : une surface asphérique en

matière synthétique est accolée à une lentille "sphérique" classique.

|

Lentille asphérique hybride: un élément en résine, accolé

à une lentille classique en verre, donne la forme asphérique souhaitée. Document Tamron.

|

Rien ne différencie, dans le nom des objectifs, une vraie lentille asphérique d'une

hybride... au grand dam d'opticiens comme Leica - encore - qui n'utilise que des

lentilles asphériques en verre (les lentilles asphériques du premier Noctilux de

50 mm subissaient un polissage final... à la main !). Signalons égaiement un

nouveau type de lentille, utilisé par Canon: les "DO" (Diffractive Optic),

utilisant le principe de la diffraction des réseaux à la place de la réfraction

du verre pour dévier les rayons lumineux.

Des sigles bien spécifiques

Dans un autre domaine, certains objectifs sont étudiés pour donner de "l'enveloppe"

aux images, rendu que certains photographes peuvent rechercher dans le domaine du

portrait. Ces objectifs sont désignés différemment selon les marques : "SF" (comme

Softfocus) chez Canon et Minolta, "Soft" chez Pentax. Chez Nikon, l'effet vaporeux

de l'image est réglable (et peut donc être annulé) grâce au système "DC" (Defocus

Control). Signalons aussi la version "STF" (Smooth Trans Focus) chez Minolta qui

possède un deuxième diaphragme sur un doublet de lentilles formant un dégradé

concentrique et qui permet d'estomper les zones hors profondeur de champ. D'autres

optiques permettent, comme avec une chambre, le contrôle de la perspective et de la

zone de profondeur de champ. A cet effet, leurs lentilles peuvent être décentrées

ou basculées par rapport à l'axe de la prise de vue. Bien entendu, ces mouvements

sont incompatibles avec toute transmission autofocus et leur mise au point est

manuelle, ce qui n'est pas un problème étant donné qu'ils seront toujours utilisés

sur pied, pour des photos réfléchies. Ils s'appellent "TS" (Tilt & Shift) chez

Canon, "Shift" chez Pentax et "PC" (Perspective Control) chez Leica, Nikon et

Zeiss. Signalons également les "Reflex" et autres "Miror" qui correspondent aux

objectifs catadioptriques des marques qui ont encore de telles optiques à leur

catalogue.

Nous ne serions pas complets dans cette jungle des sigles et autres abréviations

sans citer quelques spécificités propres à chaque marque. Ainsi chez

Canon, le "MP-E" (65 mm f:2,8) est un objectif macro à grossissement variable, tout

comme le "3x1x" chez Minolta. Chez Sigma, "DF" (Dual Focus) symbolise la présence

d'un système permettant de passer plus ou moins directement du mode AF en mise au

point manuelle et "UC" désigne les objectifs Ultra Compact. Amusons-nous un peu du

"Super" (comme Super, tout simplement) de chez Tamron. Chez Zeiss, le T* fait

référence au traitement de surface multicouche des lentilles (spécifique à Zeiss),

traitement parfois nommé "MC" (Multi Coated) sur les anciens objectifs des autres

marques.

Tableau récapitulatif

| Marque | Canon | Minolta | Nikon | Pentax | Sigma | Tamron | Tokina |

| Gamme Pro | L | G | - | - | EX | SP | - |

| Moteur Sonique | USM | SSM | (AF-)S | / | HSM | / | / |

| Stabilisateur | IS | / | VR | / | OS | / | / |

Verres à

Faible dispersion | US,S-UD | AD | ED | ED | SLD | AD,LD | SD |

| Lentille asphérique | AL | - | - | AL | Asph | ASL | As |

| Mise au point interne | I/R | - | IF | IF | IF,RF | IF | IF,IRF |

Optimisation ou

Destination numérique | (EF-)S | / | DX | / | DG | Di | / |

| Objectif Soft | SF | SF et STF | DC | Soft | / | / | / |

| Contrôle de la perspective | TS-E | / | PC | Shift | / | / | / |

| Autres | DO: Diffractive Optic | - | G: pas de bague de diaphragme | J: pas de bague de diaphragme | HL: Helicoid Focusing | - | - |

|

|

Compléments Nikon et Pentax